III.1 La mafia dans le cinéma

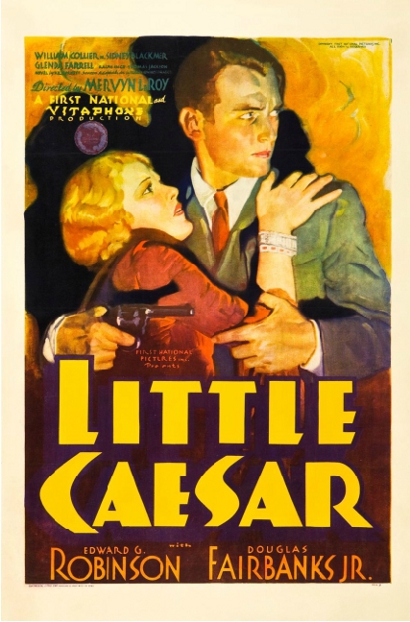

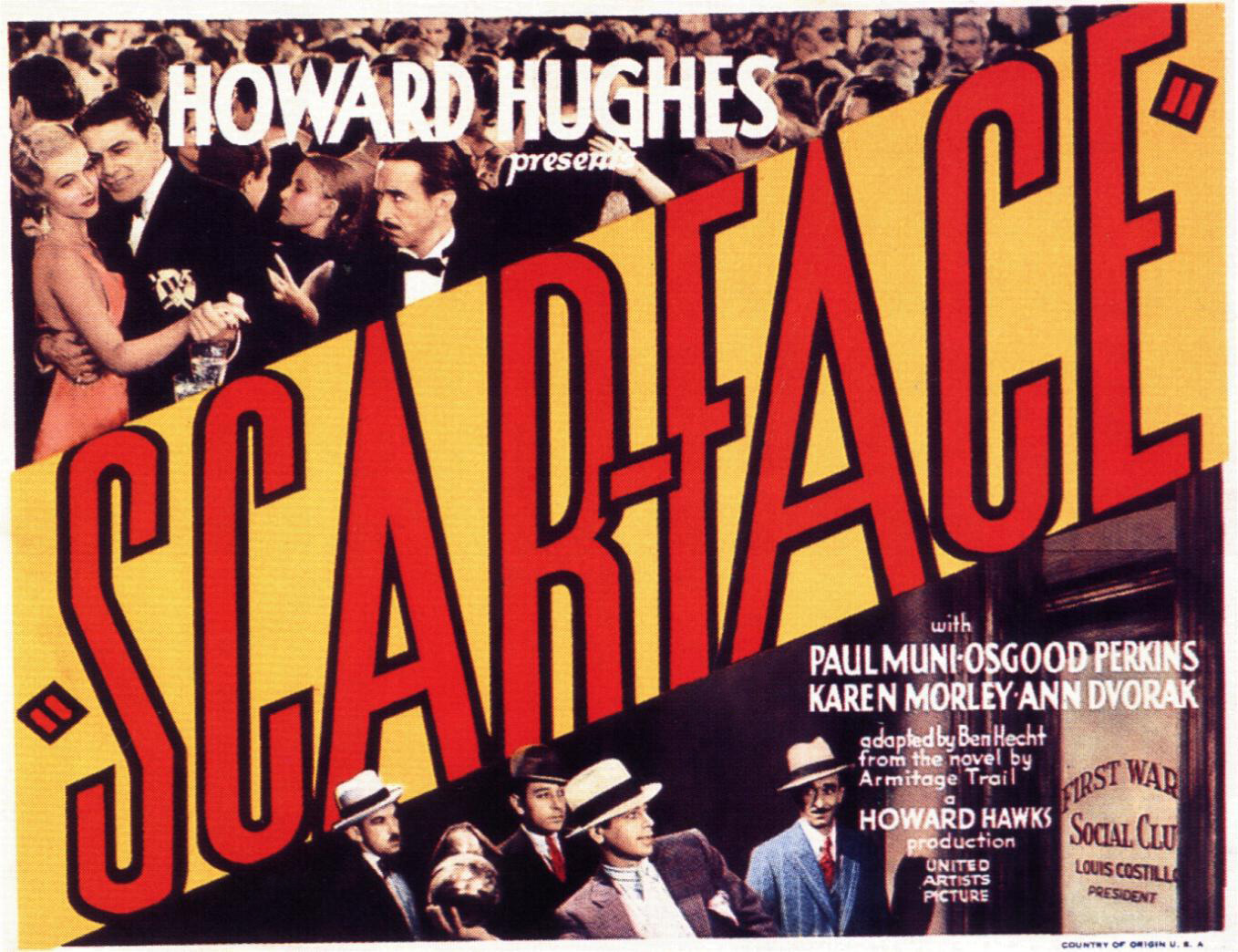

Enfin, l'impact de la mafia se fait aussi ressentir dans la culture. Son influence se retrouve d'une part dans le cinéma. Le septième art est en effet un exemple de la fascination qu'exerce la mafia sur les sociétés contemporaines. De Little Caesar de LeRoy (1931) s'inspirant d'Al Capone, à Gomorra de Garrone (2008), décrivant la réalité de la Camorra à Naples, la mafia aura grandement impacté le cinéma créant petit à petit un genre à part entière : le film de gangster. Décrivant principalement la mafia italo-américaine (filiale de la Cosa Nostra ayant pris une ampleur particulière), le cinéma a contribué à créer une fiction autour de la mafia, encrant des stéréotypes dans l'imaginaire collectif. De l'intouchabilité de la mafia à la présence d'une éthique mafieuse et de valeurs honorables en son sein, le cinéma va créer un mythe positif autour d'elle : généralement bien éloigné de la réalité.

Avec la fin de la prohibition mise en place en 1933 (interdiction de produire, transporter, importer et vendre de l'alcool), la mafia italo-américaine va devoir se renouveler et trouver une nouvelle source de revenus, la contrebande d'alcool étant devenue inutile (contrebande qui représentait 5% du PIB américain). Le cinéma se présente comme un moyen de blanchiment d'argent pour les énormes capitaux mafieux créés durant la prohibition. En effet les banques accordent difficilement des prêts pour la production de films, jugeant le retour sur investissement trop risqué. La mafia va rapidement conquérir Hollywood grâce au contrôle des syndicats comme le très puissant IATSE (l'International Alliance of Theatrical Stage Employee : le syndicat des employés des salles de cinéma) ou encore le syndicat des figurants. Le bas de l'échelle de l'industrie du cinéma étant contrôlé, la mafia va pouvoir, à travers le racket et le chantage, mettre la pression aux studios et tisser des liens avec ces derniers. Les patrons d'Hollywood et la mafia vont finir par s'accorder et s'enrichir sur le dos de la classe populaire. Avec plus de 400 films produits par an c'est un succès : c'est le début de "l'âge d'or d'Hollywood", et de la domination du film de gangster.

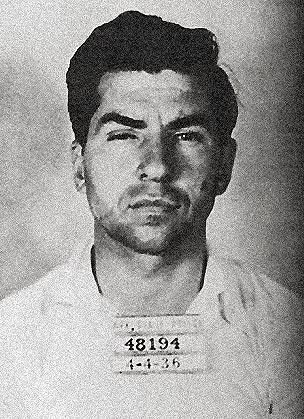

Ce lien entre Hollywood et la mafia sera rapidement visible à l'écran avec Little Caesar de LeRoy en 1930 et Scarface de Howard Hawks en 1932 (cf affiches des deux films). Ces deux films s'inspirant de la figure d'Al Capone, chef de l'Outfit de Chicago. Le film Scarface devra même être retardé de deux ans et modifié car sa glorification d'Al Capone était trop forte. Malgré cela le film contribuera tout de même à créer un mythe autour de ce dernier, créant une légende qui dépasse largement la réalité. Les acteurs de cinéma vont apprécier parader avec des membres de la mafia dans des bars et des restaurants, leur conférant une image de gangster et leur accordant de la crédibilité pour leurs rôles de criminels. Les mafieux quant à eux ont toujours été friands de l'argent, de la reconnaissance sociale et du glamour que leur offre Hollywood.

Cependant en 1940, "le procès de l'escroquerie des studios", va mettre à mal la liaison entre Hollywood et la mafia, mettant à jour les activités frauduleuses et la corruption qui régnait au sein des studios. L'Amérique ne croit plus en l'alternative de vie violente à la misère que propose le succès des gangsters. Le film de gangster va perdre son monopole pour laisser place au film noir qui va faire de ses personnages des héros de tragédie. Le protagoniste du film noir devient une victime, prisonnier du monde qui l'entoure, poussé au meurtre, à la trahison et au crime par des situations qu'il ne peut contrôler. Le film de gangster ne va pas pour autant disparaître, et l'emprise de la mafia sur Hollywood va perdurer. Une fois l'engrenage lancé il est difficile de l'arrêter. Ainsi, Ange : l'épouse du patron de la mafia de Chicago, était plus reconnue et saluée par les patrons de studios quand elle se rendait à Hollywood avec son mari Sam Giancana que les grandes stars de cinéma de l'époque. Fait encore plus incroyable, le président Kennedy partageait la même maîtresse que Giancana : Marylin Monroe (cf photo de Marylin Monroe et Sam Giancana). Frank Sinatra donnait aussi des concerts de charité pour aider les familles des membres de la mafia incarcérés.

A partir de cette relation, Hollywood va créer pièces par pièces le mythe du mafieux romanesque, fort et valeureux, qui suit un code de conduite traditionnel pas plus immoral qu'un autre. Le mafieux italien, récemment immigré, rural et peu éduqué devient un classe brun ténébreux, solitaire mais familial, doté d'un rare sang-froid et d'un courage hors-norme. Cette mythification de la mafia se fera à travers des classiques du cinéma comme la trilogie du Parrain de Francis Ford Coppola (1972,1974,1990), Il était une fois en Amériqu(cf image de Marlon Brando dans le rôle de Vito Corleone)e de Sergio Leone (1984) ou encore Les Affranchis de Martin Scoresese (1990). L'acteur Robert de Niro, joue dans chacun de ces films, et représente bien l'esthétisme qu'on accorde aux personnages mafieux, tout comme Marlon Brando, considéré comme l'acteur le plus influent du XXe siècle et sex-symbol de sa génération, qui jouera Vito Corleone (cf image de Marlon Brando dans le rôle de Vito Corleone) dans le premier Parrain de Coppola (1972). Les films de gangster mettent au jour de nombreux chefs d'œuvres du cinéma et sont tout au long de leur histoire des succès auprès du grand public tout comme auprès de la presse spécialisée. La mafia sera ainsi régulièrement distinguée aux Etats-Unis à travers les Academy Awards et les Gloden Globes, mais aussi en France avec Festival de Cannes, en Allemagne avec Festival de Berlin et en Italie avec le Mostra de Venise et le prix David di Donatello.

Au contraire du cinéma américain, le cinéma italien, lui, ne fera jamais du mafiosi le protagoniste principal du film, et placera toujours une victime du phénomène mafieux au centre du film. Dénonciateur et non enjoliveur, le septième art est utilisé en Italie pour critiquer la mafia qui sévit dans le pays. C'est le cas de Un homme à brûler des frères Taviani (1962), de Giovanni Falcone de Giuseppe Ferrara (1993), de Alla luce del sole de Roberto Faenza (2005) ou encore de La siciliana ribelle de Marco Amenta (2009), qui racontent tour à tour l'histoire d'un syndicaliste socialiste, d'un juge anti-mafia et d'un curé, tous assassinés par la mafia, et enfin de celle d'une fille de 17 ans, morte suicidée après avoir dénoncé à un juge l'organisation mafieuse à laquelle appartenait sa famille.

L'influence de la mafia sur la culture se fait donc bien ressentir dans le cinéma. A l'origine du genre des films de gangsters, la mafia est depuis plus de 80 ans représentée dans le cinéma. Thème principal de nombreux chefs d'œuvres du septième art, elle s'est forgée par ce biais une image de romantique et courageuse, aux valeurs nobles et à la conduite pas tant immorale que cela. Son infiltration dans le monde d'Hollywood et la fascination qu'elle a su créer dans les classes populaires, en quête éternelle d'une alternative à la pauvreté, lui a permis de créer ce mythe du mafieux respectable et noble : un engrenage lancé en 1933 qui continue encore de tourner. Le cinéma américain ayant la plus grande influence à l'échelle mondiale, certains pays comme l'Italie ont cependant une approche beaucoup plus critique de la mafia à travers ses films, mettant en scène, non pas un romantique Vito Corleone comme dans le Parrain de Coppola, mais des victimes du monde mafieux. C'est le cas du film éponyme Giovanni Falcone de Ferrara (1993) qui met en scène un juge anti-mafia, connu pour son maxi-procès contre la Cosa Nostra, assassiné le 23 mai 1992 à l'aide de 600kg d'explosifs avec sa femme et trois gardes du corps. Ainsi le cinéma offre une double-face sur la mafia, entre le mythe créé par le cinéma américain, et la réalité, dénoncée par le cinéma italien.